Fault exploration

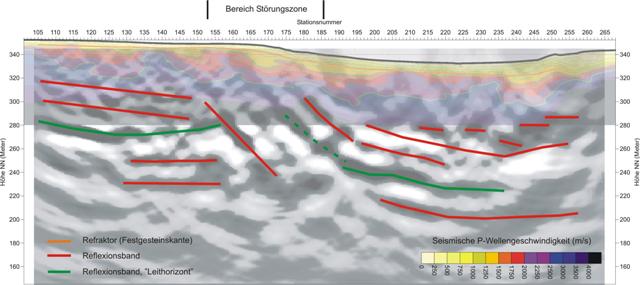

In charge of a quarry expansion an assumed fault zone had to be identified. The assumed fault zone located in an area of horizontal orientated Muschelkalk at which softer marls alternate with hard dolomite. The investigation depth was up to 100 m.

The hammer blow seismic was applied at a 500 m long profile with 3 m geophone spacing and 3 m shot point distance. Furthermore, all geophones were measured by DGPS to consider the topography preferably exact in the subsequent subsurface modelling.

During data processing the first breaks for each shot point were determined to generate a layer model of the subsoil from the seismic travel times. After capturing the upper layers from refraction seismic processing, a reflexion seismic analysis of the field data followed.

Thereby also deeper layers had been described and interpreted, so that the fault in the middle of the profile became clearly visible. The reflection bands represent geological boundaries, as for example the green marked reflexion band could be related to the transition from softer, Upper Muschelkalk (marl) to harder dolomite of the Middle Muschelkalk.